Из всех бороздящих небо военных крылатых машин истребители так и остались самыми скоростными и маневренными. Лишь их вооружение стало намного мощнее, а средства обнаружения противника — все более изощренными и совершенными. Несмотря на «хищное» название, истребители остаются скорее защитниками, чем атакующими, и в наступлениях почти не применяются.

Их используют для сопровождения и защиты бомбардировщиков, транспортных самолетов и самолетов гражданской авиации от перехватчиков противника, а также для защиты объектов на земле от атак с воздуха. Гораздо реже истребители используют для поражения наземных и морских целей.

Некоторые военные инженеры утверждают, что в будущем роль истребителей смогут запросто исполнять более универсальные БПЛА. На данный момент разработка подобных беспилотников еще ведется, но некоторые из них уже отлично справляются с задачами точечного уничтожения наземных объектов. Такой подход интересен еще и тем, что применение беспилотных истребителей позволит значительно уменьшить потери среди личного состава. Сами же аппараты будут стоить намного дешевле, а на летные характеристики не будут влиять ограничения для человеческого организма.

Помимо выше упомянутых типов истребителей, существуют также многоцелевые (предназначены для уничтожения наземных войск и авиации противника) и истребители-перехватчики (защищают наземные объекты от воздушного нападения). Занимателен тот факт, что в отличие от остальной истребительной авиации мира в российских ВВС такая граница между истребителями исчезла. Новое вооружение истребителей Су-27 и МиГ-29 позволило стереть границы между фронтовой, палубной и ПВО авиацией. Данные самолеты могут справиться со всеми задачами.

История истребителей

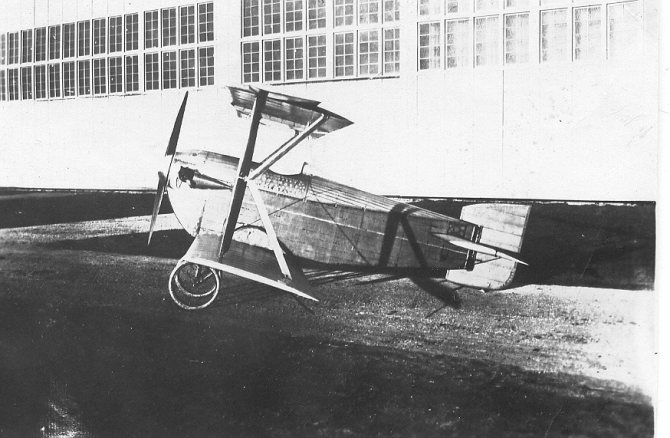

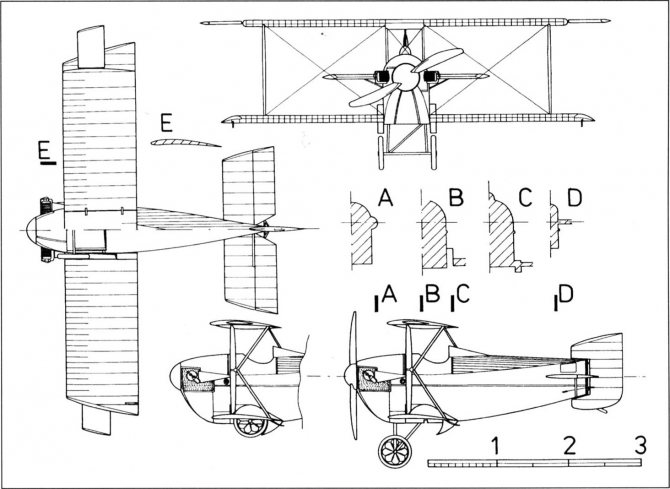

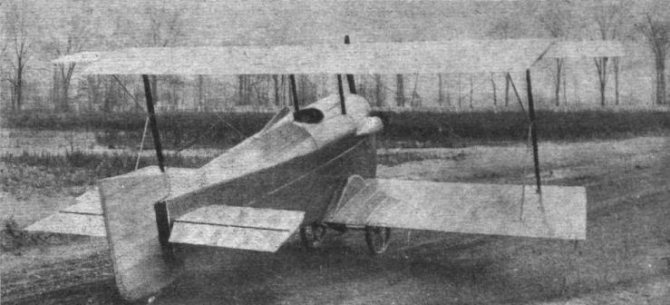

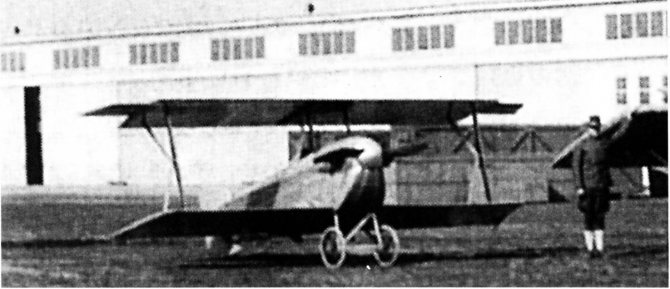

Первые воздушные бои случились во времена Первой мировой войны, когда появилась потребность в специальных самолетах для уничтожения воздушных целей. Первыми истребителями являются разведывательные аппараты, которые переукомплектовали для воздушных боев. Их скорость полета составляла 150 км/ч. Экипаж состоял из двух человек: пилот и стрелок. В тот момент штурман использовал в качестве вооружения гири, пушечные ядра и металлические бруски. Истребитель заходил к вражескому самолету сверху и сбрасывал на него тяжелые предметы. Менее чем через месяц воздушные бои усовершенствовались – штурман начал брать с собой пулемет или пистолет.

Немного позже инженеры придумали новое устройство – турель, которая позволяла пулемету вращаться на 360о. Ее устанавливали сзади пилота. Хоть стрелок и обстреливал заднюю полусферу, он не мог вести огонь в самой актуальной для истребителя фронтальной зоне. Курсовой пулемет не монтировался из-за винта. Но вскоре французский летчик Р. Гаррос придумал систему, позволяющую стрелять через винт. Конструкция устройства была следующая – в основании лопастей винта устанавливались металлические уголки. Их крепление было таким, что при попадании пули она рикошетила в безопасную для самолета и пилота область. Главный недостаток заключался в потере 10% боезапаса. Изобретатель А. Фоккер придумал синхронизатор стрельбы, который позволил стрелять прямо через плоскость винта, не цепляя его и не теряя боезапас.

После окончания Первой мировой войны многие государства поняли ценность такого грозного оружия, начали моделировать и усовершенствовать новые типы истребителей. Таким образом, фанерные бипланы превратились в цельнометаллические монопланы с закрытыми кокпитами. Первый представитель нового поколения – Junkers D.I. На тот момент новые истребители носили несколько пулеметов и развивали скорость до 450 км/ч.

К началу Второй мировой войны истребительная авиация была отлично сформировавшимся классом боевой техники. Основные мировые державы обладали несколькими основными типами истребителей. В Германии особо отмечаются Ме-110, Вf-109 разных модификаций. В СССР располагались И-16 и И-153, в Англии – «Харрикейн» и «Спитфайр». Более развитыми в этом отношении были Япония, США и Франция. К началу боевых действий в Европе конструкторы еще не уяснились с самым главным преимуществом истребителей – маневренностью или скоростью. На тот момент сложно было создать что-то объединяющее две характеристики, поэтому и схемы у тех или иных самолетов отличались друг от друга. После начала войны и получения опыта в ходе боевых воздушных действий все уяснили, что один двигатель значительно лучше, нежели два. Практически на протяжении всей войны главные промышленные государства так и не выпустили ни одной модификации биплановых истребителей. Только американский «Лайтинг» получил относительное развитие.

Огромная востребованность в истребителях во времена Второй мировой основывалась на необходимости постоянной поддержки штурмовой и бомбардировочной авиации. Именно в этот период были выяснены основные способы и тактики применения военных самолетов, а в особенности истребителей. Дальнейшее развитие привело к созданию Як-9Б, который планировался как улучшенная модель с более эффективными ударными способностями. Именно этот самолет стал первым шагом к появлению истребителей-бомбардировщиков.

С дальнейшим развитием истребительной авиации поршневые модели попросту модернизировались до последней своей возможности. Но самолет на пропеллере не мог преодолеть звуковой барьер, чего так хотели добиться конструкторы. В конце войны Германии удалось первой начать выпуск реактивных истребителей – Ме-262, Не-162, ракетных истребителей – Ме-163. Они были более скоростные, чем какие-либо в мире на тот момент, и, естественно, обладали значительно лучшими летными характеристиками. Но конец войны был близок, антигитлеровская коалиция была уже у стен Германии и огромная часть военных заводов и фабрик была уничтожена. Небольшие произведенные партии новых истребителей не смогли внести весомого вклада в дальнейшее развитие событий.

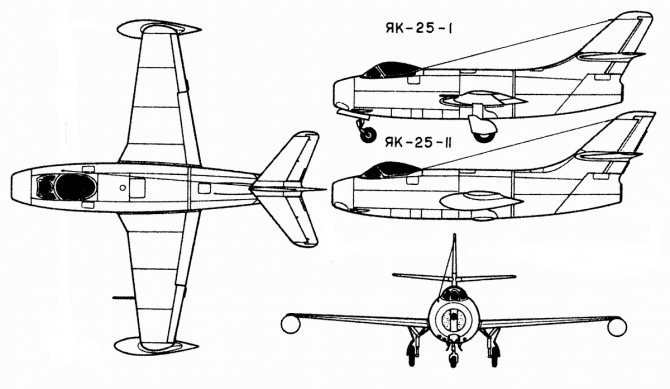

В период 60-х годов в ряды ВВС разных стран мира начали поступать сверхзвуковые истребители. Они могли развивать скорость, практически вдвое большую за звук. Практический потолок увеличился до 20 км. А в качестве нового оборудования применялись радиолокационные станции и ракеты «воздух-воздух». Подобное развитие не было случайным. Главным двигателем подобной модернизации считалась холодная война между США и СССР. Та или иная страна могла запросто отправить бомбардировщиков для осуществления бомбежки ядерным оружием. Поэтому для быстрого и эффективного перехвата требовались новые сверхзвуковые истребители. Таким образом в конфликтующих странах, включая и Европу, начали появляться самолеты, которые хоть и отличались некоторыми данными, но все же по летно-техническим характеристикам и совокупным компоновочным признакам относились ко второму поколению истребителей.

Особый вклад в дальнейшее развитие внесла модернизация зенитных ракет, которые полностью убрали возможность бомбардировки наземных объектов с воздуха. Естественно, сопровождающая авиация начала также меняться в качестве применения. Начало появляться третье поколение истребителей – «Мираж» F-1, J-37 «Вигген», МиГ-23. Далее последовало наращивание авиационных мышц в плане появления четвертого поколения. Первой державой, которой удалось запустить подобный истребитель, стали США – F-4С «Фантом». После него начали появляться F-15 «Игл», F-15А, «Спарки» ТF-15А. СССР также не отставал – Су-27, МиГ-29 и -31.

Но в США удалось перенять инициативу создания самых грозных в мире истребителей. Пятое поколение – F-22 Raptor –начали разрабатывать еще в 86-м году и завершили только в 2001-м. Спустя два года его взяли на вооружение. Параллельно с американскими коллегами разработку истребителя пятого поколения осуществляли инженеры ОКБ имени Сухого. Первые испытания российского Т-50 начались в 2009 году. До сих пор характеристики новой воздушной машины не известны.

Однако современные боевые машины этого типа становятся все более универсальными, постепенно превращаясь в истребители-бомбардировщики. Что касается перехватчиков, то они почти исчезли — их заменили ракетные системы противовоздушной обороны.

Среди современных истребителей можно выделить три больших класса:

- фронтовые истребители, предназначенные для завоевания господства в воздухе над полем боя

- истребители-бомбардировщики, многоцелевые истребители

- палубные истребители, базирующиеся на авианосцах.

С момента появления первых реактивных истребителей сменилось уже четыре поколения этих боевых машин. Недавно появились первые образцы самолетов пятого поколения.

Специалисты называют поколением все типы боевой техники, произведенной в разных странах, обладающие сходными боевыми возможностям. Эта техника разрабатывается примерно в одно и то же время, а при ее создании используются похожие технические решения.

К первому поколению истребителей, которое родилось в 50-х годах прошлого столетия, относятся машины, летавшие с дозвуковыми скоростями, не имевшие электронных средств обнаружения противника — радаров и вооруженные преимущественно пушками малых калибров.

Характерным примером может служить американский истребитель F-86, имевший потолок 15 километров и скорость около тысячи километров в час. Во время войны в Корее этот самолет был единственным серьезным противником для МиГ-15 советского производства. Во втором поколении истребителей было немало прославленных машин с выдающимися техническими характеристиками.

Оно сложилось в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века. Эти машины могли вдвое превосходить скорость звука, имели треугольное крыло, радары для обнаружения целей и управляемые ракеты в качестве основного оружия. В третьем поколении стремительных боевых машин началась битва электронных технологий. Скорость и высотные показатели самолетов не особенно изменились, зато возросла их способность обнаруживать и уничтожать врага на больших расстояниях. Одновременно появились модели с изменяемой формой крыла, а также способные совершать вертикальные взлет и посадку, то есть не нуждающиеся в больших аэродромах.

Многоцелевые истребители четвертого поколения обладают фантастическими скоростными и маневренными данными. Они развивают скорость до 2, 5 тыс. км/ч, могут летать на высотах до 20 километров, причем набирают такую высоту всего за одну минуту. Эти самолеты могут поразить сразу до десятка целей в радиусе более семисот километров с помощью высокоточного современного оружия.

Истребители пятого поколения — будущее авиации. Многое в них нацелено на создание максимальной безопасности пилота и обеспечение его полной информацией о воздушном и наземном пространстве. Современные материалы корпуса и крыльев обеспечивают малозаметность этих самолетов для радиолокаторов и приборов ночного видения.

Все элементы управления самолетом и комплексом вооружения сосредоточены в одном узле и находятся под контролем центрального компьютера. Маневренность этих самолетов на порядок превосходит даже совершенные машины третьего и четвертого поколений. В настоящее время на вооружении находится только один истребитель пятого поколения, остальные находятся в стадии испытаний и доработки.

Военная авиация

«МАКДОННЕЛ-ДУГЛАС F-4 ФАНТОМ II» — главный соперник МИГ-21

Многоцелевой истребитель (США)

Взлет F-4 с дополнительными подкрыльевыми баками

Макдоннел-Дуглас F-4 Фантом II», получивший печальную известность во время войны во Вьетнаме, был сконструирован в 1958 году. Его первым заказчиком стал Военно-морской флот США. Однако летные качества машины оказались настолько высокими, что ей заинтересовались и Военно-воздушные силы.

Самолет превратился в многоцелевой истребитель. Он почти сразу установил несколько мировых рекордов: высоты полета — 30 040 м в 1959 году и скорости — 2586 км/ч в 1961 году. Оснащенный новейшей для своего времени электроникой, «Фантом» мог обнаруживать и поражать объекты, находящиеся за пределами видимости летчика.

Снизу рта видна 20-мм пушка M61A1 «Вулкан», которой оснащались все F-4, начиная с модификации «Е»

Боевое крещение машины состоялось 9 апреля 1965 года, когда F-4, взлетевший с палубы авианосца, был атакован четырьмя вьетнамскими истребителями МиГ-17. Американцу удалось сбить один, но вскоре другой поразил его из пушки. Так началось долгое противостояние «Фантомов» и МиГов. Складывалось оно отнюдь не в пользу первых: более маневренные МиГи-17 стремились держаться на малой высоте, где были недосягаемы для американских радаров, а затем внезапно «жалили» противника с близкой дистанции.

Для Америки ситуация ухудшилась, когда во Вьетнаме появился истребитель второго поколения МиГ-21. Общий счет за шесть лет боевых действий составил: 66 сбитых МиГа-21 против 103 уничтоженных «Фантомов».

Сделав выводы из вьетнамских сражений, F-4 модернизировали, устранив основные просчеты. Например, у первых модификаций F-4 не было пушечного вооружения и в ближнем бою они могли противопоставить МиГам только малоэффективные ракеты AIM-9. Поэтому все модернизированные F-4 стали комплектоваться 20-мм пушками «Вулкан».

Законсервированные F-4 в крупнейшем хранилище списанной техники в штате Аризона, США

Самолет выпускали до 1979 года. В 1998 году, к своему 40-летнему юбилею, он все еще находился на вооружении Германии, Греции, Египта, Израиля, Ирана, Испании, Турции, Южной Кореи и Японии.

Технические характеристики

Существует немало модификаций истребителя МиГ-31, между которыми имеются иногда значительные различия. Тем не менее основные эксплуатационные характеристики довольно близки, поскольку изменялось в основном бортовое оборудование.

Параметры исходного перехватчика выглядят следующим образом:

| Взлётный вес (максимальный) | 46,75 тонны |

| Вес самолета без топлива и вооружения | 21,82 тонны |

| Вес горючего во внутренних баках | 17,73 тонны |

| Размах крыльев | 13,46 м |

| Длина самолёта | 22,69 м |

| Вес боевой нагрузки | 5 тонн |

| Мощность двигателей | В обычном режиме 9500 кгс, на форсаже до 15 500 кгс |

| Максимальная эксплуатационная перегрузка | 5G |

У многоцелевых модификаций боевая нагрузка может составлять до девяти тонн при незначительном увеличении взлётного веса машины.

МИГ-29 — самолет, шокировавший запад

Фронтовой истребитель (СССР)

Этот МиГ-29 имеет яркую запоминающуюся окраску и принадлежит пилотажной группе «Стрижи»

К проектированию МиГа-29 — машины, способной сражаться как в ближнем бою, так и на большом расстоянии, бить врага из пушки и поражать управляемыми ракетами, перехватывать воздушные цели с помощью радиолокатора на большой дальности, бомбить наземные объекты, прикрывать с воздуха свои войска, — приступили еще в 1970 году.

Первоначально предполагалось применить классическую аэродинамическую схему: трапециевидное крыло, горизонтальное хвостовое оперение, киль. Была использована та же интегральная компоновка, что и в Су-27. Крыло, выполненное заодно с фюзеляжем, позволило достичь низкого лобового сопротивления и хорошей подъемной силы на больших углах атаки. Еще один киль, установленный как раз над двигателем, обеспечивал машине устойчивость в самых изощренных фигурах высшего пилотажа.

Для быстрого выхода на сверхзвуковую скорость МиГ-29 использует форсаж

В вооружении истребителя появились новые смертоносные ракеты Р-73, предназначенные для ближнего боя в условиях высокой маневренности, с тепловой головкой наведения, управление которой расположено прямо в шлеме пилота, способного теперь «убивать взглядом». В 1977 году МиГ-29 совершил первый полет.

Впоследствии машину опробовали на различных скоростях и высотах, испытывали ее многочисленное оружие. Только с середины 1980-х годов самолет начал поступать на вооружение. Он стал одним из символов последних лет холодной войны и одним из свидетельств советской мощи в те годы. На Западе о нем ходили легенды, пока не обрушился Варшавский договор и пилоты НАТО не получили возможность лицезреть этот самолет воочию и даже встретиться с ним в учебном бою. Сборник Общества британских аэрокосмических компаний (SBAC), изданный в 1998 году, назвал результаты таких поединков шокирующими для Запада.

МиГ-29 ВВС Словакии выруливает на ВПП

МИГ-31 — тяжелоуправляемый воздушный корабль

Истребитель-перехватчик дальнего действия (СССР)

МиГ-31 — единственный советский истребитель, официально именуемый «воздушным кораблем», его взлетная масса превышает 40 т

МиГ-31 по кодификации НАТО называется Foxhound, что означает «Лисья гончая». Группа из четырех таких машин способна контролировать пространство шириной в 800-900 км, поражая в нем все цели. При этом ночь, буря или радиолокационные помехи воспрепятствовать им не в силах.

К созданию МиГ-31 в ОКБ Микояна приступили в 1968 году. Строился он по схеме МиГ-21, но в связи с применением сложнейших систем управления оружием и обнаружения противника за спиной летчика пришлось посадить штурмана-оператора.

Управлять МиГ-31 было непросто: машина, сделанная на грани аэродинамической устойчивости, требовала от пилотов высокого летного мастерства. Когда число летных часов в авиационных частях России резко сократилось, эти самолеты начали падать.

Кабина штурмана МиГ-31 имеет ограниченный обзор, поэтому для улучшения обзора вперед и вниз на фонаре кабины смонтирован поднимаемый перископ

Первый полет истребитель МиГ-31 совершил в 1975 году. После шести лет испытаний он был принят на вооружение, заменив своего предшественника МиГ-25. В 1985 году машина дебютировала на авиасалоне в Ле-Бурже, но не произвела такого яркого впечатления, как Су-27 или МиГ-29. Приобрести 24 такие машины пожелал лишь Китай.

Сложный в управлении и понимании самолет, требующий высочайшего мастерства пилотов и штурманов, не нашел признания и в современной России, оставшись одним из памятников советской военно-инженерной мысли.

В 1994 году он был снят с производства. Сейчас на вооружении Российской Федерации состоят 252 МиГ-31, Военно-воздушные силы Казахстана насчитывают 43 машины этой модели.

Створки ниш основных опор шасси, которые хорошо видны под фюзеляжем, выполняют еще и функцию тормозных щитков и могут отклоняться прямо в полете